T

T

TERAPIE PSICHIATRICHE.

Sono di due tipi: terapie biologiche e “psicoterapia” (v.); le prime direttamente legate all’ideologia medica e a un‘interpretazione organicistica della malattia, la seconda direttamente derivata dalle concezioni psicogenetiche. A queste si è aggiunta ora la terapia sociale (v. “Socioterapia”) come conseguenza di una interpretazione sociogenetica dei disturbi mentali. In tutti e tre i casi si tende a enfatizzare di volta in volta un fattore diverso come responsabile della malattia mentale: il corpo (soma), la psiche o la società. Come se si trattasse di tre virus diversi che devono essere debellati con tecniche e strumenti diversi. Ma se l’uomo è corpo, psiche ed essere sociale, nessuna di queste interpretazioni presa a sé può rispondere al problema della malattia mentale e ogni risposta settoriale non può che servire a tranquillizzare il tecnico di fronte a un problema che non sa risolvere. Ciascuno interpreta la malattia a suo modo e agisce in conformità, costruendo statistiche sempre più precise per confermare la validità delle sue ipotesi.

In realtà, nel caso della malattia mentale ogni metodo terapeutico che faciliti il rapporto col paziente può essere positivo nel senso che facilita la comprensione del malato e della sua malattia. Ma ogni strumento terapeutico può anche essere negativo. Nel momento in cui nasce come ipotesi e tenta di rispondere direttamente ai bisogni del malato tenendone presente la soggettività, la terapia riesce a conservare un minimo di reciprocità nel rapporto tra medico e paziente; ma quando codifica e cristallizza i propri metodi come adatti a ogni singolo caso, non è più la terapia ad adeguarsi al caso ma il caso alla terapia. L’antiterapeuticità della terapia nasce nel momento in cui essa, attraverso l’imposizione e la violenza, impedisce il rapporto medico-paziente: quando cioè serve al medico come l’unica risposta sicura e possibile; e non al malato.

TEST MENTALI.

Metodi di esplorazione della psiche il cui scopo è, secondo una definizione tecnica, quello di «differenziare gli individui fra di loro». I test si dividono in due grandi categorie: di efficienza intellettiva e proiettivi. I primi separano gli “intelligenti” dai “cretini” (v: “Imbecille”) e assolvono quindi la propria funzione discriminante in quella classificazione fra superdotati, normodotati e ipodotati che serve ad alimentare le classi scolastiche differenziali. I secondi, detti anche test della personalità, pretendono invece di rendere obiettivamente evidenti quei settori della psiche che sfuggono al colloquio clinico, facilitandone l’esteriorizzazione attraverso le interpretazioni che il soggetto dà degli stimoli ambigui dei test. Uno fra i più noti è quello delle macchie di Rorschach.

TRENTATRE’.

(v. “Diagnosi”).

V

VORTICE DEGLI INGANNI.

Espressione proposta da Erwing Goffman (“Asylums”, Einaudi l968) per riassumere l’insieme di contingenze che portano abitualmente al ricovero in “manicomio” (v.). Si tratta per lo più di “denunce”: i genitori che non tollerano le ribellioni di un figlio, il datore di lavoro che si lamenta per qualche stranezza del lavoratore, l’istituto che non può trattenere un minorenne per raggiunti limiti di età e che fornisce un’ambigua diagnosi psichiatrica onde facilitarne il passaggio a un’altra istituzione pronta a accoglierlo, una famiglia che non accetta la relazione di una ragazza con un uomo sposato. Simili denunce creano attorno a quello che si può definire il malato potenziale un clima di sospetto, inganno, insicurezza e ambiguità tale da indurlo a instaurare un rapporto dissociato con la realtà. Il vortice degli inganni inghiotte così il malato designato lo porta al ricovero in manicomio dove il suo comportamento, fino a quel momento contraddittorio e ancora suscettibile di mutamenti, sarà congelato nella defìnizione della malattia.

VIOLENZA ISTITUZIONILIZZATA.

Termine con cui si usa riferirsi a una violenza esercitata sul singolo o sul gruppo allo scopo di mantenere, attraverso l’adeguamento alle regole specifiche e uno specifico settore, l’ordine costituito generale. La violenza istituzionalizzata è quella che si esercita in un‘istituzione (scuola, caserma, carcere, manicomio eccetera) per mantenere, attraverso la serializzazione degli individui in essa contenuti, la funzionalità dell’istituzione al sistema generale di cui è espressione. Nella scuola, ad esempio, l’autoritarismo e la violenza hanno un doppio significato: sono il segno dell’impotenza del corpo insegnante a educare i giovani al la critica di una realtà chi i giovani stessi devono contribuire a modificare; e, insieme, la finalità dell‘istituzione scolastica che, all’interno del nostro sistema sociale tende proprio a vietare ai giovani la capacità di critica della realtà, perché essa resti immutata. Così il manicomio oltre a essere espressione dell’impotenza e del fallimento della psichiatria di fronte al problema del malato mentale, tende insieme ad assolvere, attraverso l’imposizione di regole violente, distruttive e antiterapeutiche, la sua funzione di luogo di segregazione e di eliminazione di ciò che contiene, in nome della tutela e della difesa di una norma che deve restare indiscussa specificità di ogni singola scienza servirebbe quindi ad avallare, sul piano tecnico, una violenza istituzionale che non troverebbe alcuna giustificazione sul piano morale e umano.

1 Comment

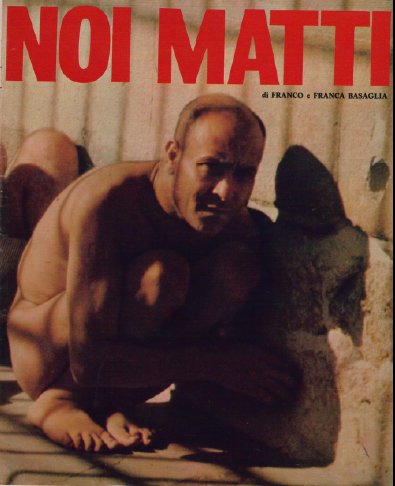

Pingback: Dizionario della Nuova Psichiatria: Noi Matti [1]