di Peppe Dell’Acqua e Silvia D’Autilia*

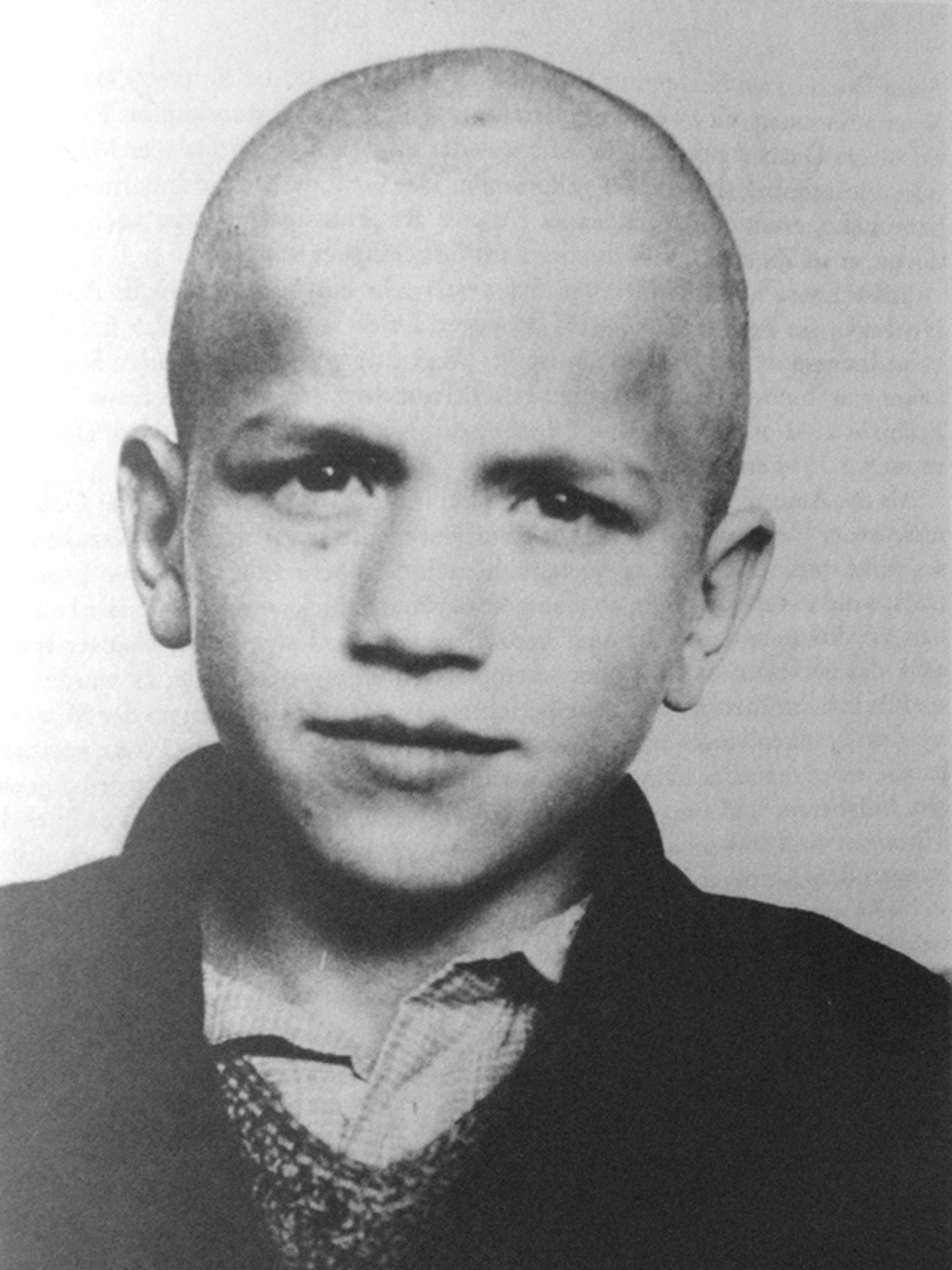

Ernest Lossa, bambino tedesco, zingaro, di minoranza Jenisch, ritenuto insufficiente mentale venne ucciso con un’iniezione letale quando aveva 14 anni. Aveva resistito per più di 6 anni ai tentativi di esecuzioni. Sembra invece che fosse particolarmente simpatico, servizievole e intelligente, tanto da ingraziarsi infermieri e aguzzini, resistendo nel chiuso dell’istituto alle violenze e alle vessazioni. Riusciva sempre a rubare una mela, a farsi dare una doppia razione di minestra o una coperta. Al compimento del quattordicesimo anno, una diligente e corpulenta infermiera non fu capace di sottrarsi all’ordine. La singolare e struggente storia di Lossa è diventata un libro e poi un film presentato al Giffoni Film Festival del 2016 ed è in corso di pubblicazione la sua storia in italiano.

Una scuola media di una periferia napoletana è stata intitolata a questo giovane. Poco tuttavia siamo in grado di tenere a memoria.

Ausmerzen[1], per chi parla tedesco, ha un suono dolce, ma significa qualcosa di duro che va fatto in primavera. Prima della transumanza, gli agnelli e le pecore che non reggeranno la marcia, andranno soppressi.

Tutto comincia nel 1920, dalla pubblicazione di un libro. Karl Binding e Alfred Hocke, il primo professore di diritto penale a Lipsia, il secondo di clinica psichiatrica all’Università di Friburgo pubblicano Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens (Il permesso di annientare vite indegne di vita). L’incontro di un giurista e di uno psichiatra istruisce un dispositivo terribile e inumano che sperimenta le pratiche dello sterminio e aprirà la strada ai campi di concentramento. Essi affermano che la vita degli handicappati, dei bambini disabili, degli schizofrenici cronici negli ospedali psichiatrici sia una vita indegna. “Non c’è dubbio alcuno”, scrive Binding, “che negli ospedali psichiatrici ci siano persone viventi la cui morte rappresenta per loro la redenzione e, per la società e lo Stato, una liberazione.” E ancora le parole di Hocke “gusci umani, totalmente vuoti”.[2] Alla fine si afferma che la loro uccisione non può costituire “alcun crimine”, ma anzi un atto medico consentito e lecito. L’accezione di ‘cronico’ ha il significato di inguaribile, di perduto: in psichiatria è la limpida conseguenza delle teorie positiviste del grande successo non solo europeo del lavoro di Cesare Lombroso.

Quanto sta accadendo e accadrà fino quasi alla fine degli anni ‘50 rappresenta forse il momento di maggiore espressione e successo della psichiatria biologica, dell’eugenetica, del mito della razza, del sogno della bonifica umana. Le conseguenze sono indicibili, i numeri non restituiscono quell’orrore e tuttavia saranno circa 70.000 i bambini fatti sparire e più di 200.000 i disabili e i pazzi cronici. Ma ancora gli effetti e le conseguenze di questa scellerata ideologia medico-psichiatrica non si concludono in quel tempo, gli anni ’30 e ’40, e in quello spazio, la Germania nazista, ma si trascinano in teorie e pratiche che sottendono talvolta anche in termini sfacciatamente palesi l’operare intorno alle persone con disturbo mentale, oggi.

“Questa è la storia di uno sterminio di massa di cui si parla solo in certi convegni di psichiatria. Ci sarà un motivo per cui altrove non se ne parla? Credo sia perché sappiamo che ci fu uno sterminio, lo sappiamo già che c’erano i campi di sterminio. I dettagli non ci interessano più perché la sostanza non cambia. È roba che fa star male, ci vuole uno sforzo per rimetterci mano. I nazisti, il male, la guerra… vien da dire basta prima di cominciare.”[3]

Gli psichiatri di per sé sono stati sempre molto refrattari a riconoscere questa storia. La rimozione è stata gigantesca. Tant’è che ci è voluto quasi mezzo secolo prima che se ne parlasse in un convegno internazionale di psichiatria. È stato Michael von Cranach, più volte in visita nei servizi psichiatrici di Trieste, direttore dell’istituto psichiatrico di Kaufbeuren, ad avviare una lunga e puntigliosa ricerca negli archivi dell’ospedale psichiatrico da lui diretto nella regione di Monaco di Baviera. Per la prima volta, i risultati della ricerca furono presentati al nono congresso mondiale di psichiatria ad Amburgo nel 1999.

Anche a Trieste una ricerca sugli archivi condotta da Lorenzo Toresini, Bruno Norcio e Mariuccia Trebiciani ha potuto accertare il passaggio nei reparti di San Giovanni dei militari nazisti col compito d’individuare non solo gli Ebrei ricoverati, ma anche gli “indegni”.

Ma a cosa serve mettere in luce questa storia? A cosa serve se oggi noi facciamo fatica a riconoscere nelle pratiche psichiatriche in Italia come nel resto del mondo, ovunque, culture che ancora non riescono ad abbandonare quelle radici? È del tutto evidente che occorre conoscere, indagare, entrare nei luoghi della “malattia mentale oggi” e registrare, divenire consapevoli di quanto ancora accade. Non sottrarsi a una scelta di campo.

È altrettanto evidente che quando parliamo della psichiatria, che qui per brevità definisco ‘nazista’, stiamo parlando della psichiatria trionfante della fine del secolo XIX e dell’espansione endemica delle istituzioni manicomiali. Se in quella oscura temperie storica, gli schizofrenici[4] venivano uccisi materialmente, fatti scomparire fino all’ultimo brandello della loro concreta testimonianza di esseri viventi, in tutti gli altri Paesi milioni di persone venivano impedite a vivere. Tutte indegne. Tutte di danno. Tutte di peso. Tutte rigorosamente catalogate dalla scienza psichiatrica e messe in attesa di una morte liberatoria in un non-luogo e in un non-tempo.

Gli ospedali psichiatrici sono stati chiusi in Italia, ma non nel resto del mondo. In Italia, hanno continuato a essere attivi sei ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). Oggi, l’ultimo, Barcellona Pozzo di Gotto, chiude in concomitanza col Giorno della Memoria. Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza, al posto degli Opg, sono state aperte in tutte le regioni. Se da un lato c’è da gioire, dall’altro questi luoghi, ridotti per dimensione e con dichiarate finalità riabilitative, rischiano di riprodurre le stesse insensatezze dell’Opg.

È alla portata di tutti cogliere in questi luoghi, benché ammodernati, gli stessi meccanismi di oggettivazione e annientamento che sono sempre sul punto di rinascere.

È recente il maldestro tentativo di recuperare le neuroscienze e la genetica a sostegno dell’oggettiva presenza di determinanti biologici che sarebbero responsabili dei comportamenti, della malattia, della possibilità di definire la guaribilità o l’inguaribilità. Dietro alle immagini colorate del cervello, troveremmo le stesse ideologie scientifiche che resero potente la psichiatria italiana degli anni ’20 e ‘30.

Sono note le sentenze della Corte d’appello di Trieste del 2009 e del GUP di Como dell’agosto 2011. Una sorta di brutale psichiatrizzazione delle neuroscienze in chiave neo-lombrosiana. Dovrebbe essere venuto il tempo per accantonare un modello scientifico così riduttivo e inattuale e la presupponenza di voler spiegare nella freddezza dei laboratori i comportamenti umani, la natura delle passioni. la malattia mentale.

Sono straordinari i contributi che le ricerche in campo genetico e neuroscientifico mettono a disposizione. Il mondo scientifico più attento non nega infatti l’importanza delle componenti biologiche, genetiche, psicologiche, ma le inscrive in un variegato terreno di possibilità che altro non sono che le singole vite, la cartografia della storia della persona, dove il cromosoma interagisce, si modifica, cresce a dismisura o scompare negli infiniti e incalcolabili percorsi relazionali, nei luoghi, negli sguardi, nei successi, nei fallimenti. Alla luce di queste visioni appare stridente e tragica la persistenza di pratiche psichiatriche, che non riescono ad allontanarsi da quei paradigmi scientifici che edificarono i manicomi e i manicomi criminali, che dettero ragioni alle teorie e alle pratiche dell’eugenetica, alle campagne per la bonifica umana. Rimane incomprensibile l’entusiasmo manicheo, che ancora oggi scienziati, biologi e psichiatri, ancorché brillanti e intelligenti, manifestano per le false profezie delle genetiche e delle neuroscienze psichiatrizzate, così come fu grande la passione per la vittoriosa psichiatria manicomiale.

Considerazioni come quelle di Lombroso e di una vasta schiera di psichiatri biologi e genetisti italiani, da Tommasi a Saporito, da Servadio a Corso, da Gianferrari a Cantoni, da Brambilla a Canella, appartengono all’epoca della massima espansione del colonialismo europeo. Le ritroviamo rielaborate e ripetute da generazioni di antropologi, etnografi e uomini politici italiani che hanno avuto i loro momenti di gloria negli anni dell’impero razzista mussoliniano. Queste culture sedimentate in tanti testi universitari opera di luminosi accademici sono sopravvissute alla guerra e hanno condizionato la formazione di medici, biologi e psichiatri fino ai più recenti anni ’60.

Nelle sentenze di Udine e di Como ancora una volta l’incontro scellerato di una biologia psichiatrica e di una giurisprudenza in cerca di parametri oggettivi per misurare l’umana sofferenza, rischiano di produrre disastri. Non accadde la stessa cosa nel 1920 nell’incontro del giurista Binding e dello psichiatra Hocke?

Molti hanno potuto vedere le immagini dei manicomi giudiziari, risultato dell’inchiesta della Commissione del Senato. Quelle immagini, anche al più distratto osservatore, ripropongono con parole e pratiche agghiaccianti il legame con quelle culture e con quelle ideologie.

L’ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa era intitolato a Filippo Saporito, entusiasta direttore dei manicomi criminali e generoso propugnatore delle teorie della bonifica umana. Dove si deve intendere non l’annientamento fisico degli inadatti, dei disturbatori, dei pazzi in fondo, ma la loro minuziosa catalogazione e collocazione fuori da ogni contratto sociale.

Molti avranno avuto modo di vedere il filmato della terribile morte in diretta di Francesco Mastrogiovanni. Un maestro elementare di 60 anni alto quasi due metri che i suoi alunni, nelle scuole elementari del Cilento, chiamavano il gigante. Mastrogiovanni era un uomo buono. È morto nel 2009 legato al letto di contenzione dell’ospedale di Vallo della Lucania in provincia di Salerno. Ma altri, un fruttivendolo di Quartu Sant’Elena, padre di famiglia, era morto qualche anno prima nel “reparto psichiatrico” dell’ospedale civile Is Mirrionis di Cagliari. E altri avevano subito la stessa sorte in altri luoghi di cura. Tantissimi subiscono questo trattamento che tutti non fanno fatica a definire inutile, antiterapeutico, violento. E tuttavia le psichiatrie della biologia, del farmaco, della pericolosità, della sicurezza, del controllo sociale continuano a praticare la contenzione.

Studenti, familiari, operatori, colpiti dalla visione di quel documento hanno chiesto: “com’è possibile che infermieri e medici passavano davanti a quel letto di contenzione e non si accorgevano di quanto quell’uomo soffrisse e della morte imminente?” Uno dice: “ho visto un infermiere che si avvicinava al letto, sembra abbia intenzione di occuparsi di quell’uomo così sofferente, ha in mano un tampone, si china per pulire il pavimento dal sangue che colava dal polso di Mastrogiovanni.” Cosa si può rispondere? Che quegli operatori sono sadici? Che è la banalità del male? Che è il menefreghismo? Mi viene da ricordare quegli infermieri che caricavano sugli autobus coi vetri oscurati i bambini reclutati dal T4 con destinazione ignota. Non era a loro ignota quella destinazione ed essi non erano degli aguzzini. Tornando a casa la sera abbracciavano i loro bambini, giocavano con il loro cane nel giardino, esprimevano affetto e comprensione. La domanda diventa incalzante: come mai non vedevano? Novanta ore di agonia e tortura erano diventate invisibili. Quando, dopo quattro giorni, la morte arriva, non Mastrogiovanni, ma il suo corpo diventa visibile. E allora: perché non lo avevano visto? La risposta non può che essere una certa e tragica: non potevano più vedere il maestro.

*Peppe Dell’Acqua è Direttore della Collana 180, componente di StopOpg, attivo in Forum salute mentale.

Silvia D’Autilia, Dottoressa di ricerca in Filosofia presso l’Università degli studi di Trieste.

[1] Dal libro Ausmerzen, di Marco Paolini, Einaudi, Torino, 2012.

Il libro è il frutto di uno spettacolo teatrale e successivamente di una rappresentazione televisiva. È il risultato di un’attenta ricerca su Aktion T4 (Tiergartenstraße numero 4, via del Giardino zoologico, numero 4: un indirizzo di Berlino), che tra il 1938 e il 1945, sperimentò lo sterminio con malati mentali cronici ed handicappati, prim’ancora dei campi di concentramento.

[2] E. Borgna, Come se finisse il mondo. il senso dell’esperienza schizofrenica, Feltrinelli, Milano, 1995.

[3] Ausmerzen, op. cit. , p.4.

[4] Diciamo qui schizofrenici per dire che le conseguenze, ancora in tanti luoghi catastrofiche, di questa diagnosi trovano ragione in quella pratica che contribuì a sottrarre le persone con questa esperienza a qualsiasi possibilità di comprensione. Ingigantendo il pessimismo della psichiatria clinica di Emil Karepelin.